本の内容

「四季を語る季語」は、歳時記と季寄せの利点を融合させた、新しい形の歳時記です。

一般的な歳時記は、多くの季語を収録していますが、子季語(関連する季語)の意味までは書かれていません。一方、季寄せは、子季語の意味が丁寧に解説されているものの、収録されている季語の数が少ないという特徴があります。

そこで私たちは、この二つの良い点を組み合わせることを目指しました。

「四季を語る季語」は、24,000語以上の季語を収録しつつ、それぞれの季語の解説も充実させています。俳句初心者から熟練者まで、すべての俳句愛好家におすすめの一冊です。

この本は、春・夏・秋・冬・新年の5季で構成されており、Amazonから出版されています。

-秋版- (5,600語収録) >>>

-冬版- (4,300語収録) >>>

-新年版- (2,400語収録) >>>

-春版- (5,100語収録) >>>

-夏版- (6,800語収録) >>>

Kindle Unlimited会員の方は無料で読めます。

会員登録は30日間無料体験ができるので、ぜひ体験版で読んでみてください。

既存の歳時記にはない、7つの強み

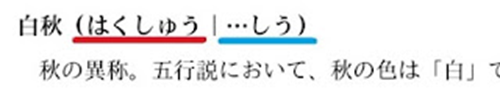

新仮名・旧仮名を併記

「はくしゅう」と「はくしう」のように、新仮名と旧仮名で読み方が異なる季語には、両方を記載しています。

俳句のスタイルに合わせて、間違いなく使えるように配慮しました。

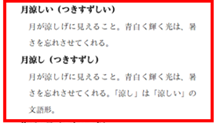

口語・文語を併記

動詞の季語は、口語と文語の両方を掲載しています。

- 口語:「月涼しい」のように、俳句をしない方にも意味が伝わる表現。

- 文語:「月涼し」のように、俳句で正しく使える表現。 解説には「涼し」が「涼しい」の文語形である旨を記載しているので、初心者でも迷うことなく使えます。

季語の分類を記載

解説の最後に「時候」「天文」といった分類と、「初秋」「仲秋」といった時期を記載しました。

これにより、例えば「時候・初秋」の季語だけを抽出する、といった電子書籍ならではの高度な検索が可能です。

終止形に統一

動詞の季語は「末枯るる」のような連体形ではなく、「末枯る」のようにすべて終止形で統一しました。

これは、世に出ている辞書や辞典がすべて終止形で表記しているのと同様です。これにより、読者が混乱することなく、正確に季語を理解できるようにしました。

圧倒的な収録数

季語の選択肢を増やすため、本書には24,000語以上の季語を収録しました。

これは、現在販売されている歳時記の中で最も収録数の多いものでも19,000語なので、類を見ない多さです。

また、古典作品を鑑賞する際に意味が調べられるよう、現在は使われていない行事や生活の季語も積極的に掲載しました。

季語の解説に込められたこだわり

子季語の中には、言葉は違っても意味が同じに見えるものがあります。特に植物に多いのですが、できる限り「○○の別称」という解説に留めず、なぜ名前が違うのか(例:特定の地域での呼び名など)を調べました。この微妙な違いが、俳句を詠む際の言葉選びの最終決定につながると考えたからです。

PC版Kindleでの使い方(動画解説)

PC版Kindleで本書をお読みいただく際の操作方法をご紹介します。

タブレット版Kindleでの使い方(画像付き解説)

タブレット版Kindleで本書をお読みいただく際の操作方法をご紹介します。

目次から探す

目次では「天文、地理、生活、行事、動物、植物」といった大きな分類から季語を探せます。

分類を選ぶと、主となる季語(主季語)が表示されます。目的の主季語をタップすると、その季語と関連する季語がまとめられたページに移動します。

季語のページについて

各季語のグループは、ページが独立しています。

- 子季語:主季語の下に配置され、(読み仮名)が付いています。

- 主季語:ページ上部に表示され、【読み仮名】が付いています。

文字で検索する

知りたい季語を直接検索することも可能です。

検索結果には、その季語がどの分類に属しているかも表示されるので便利です。

本文の解説を調べる

解説文の中にわからない言葉があれば、その言葉を選択するだけで、Wikipediaなどの辞書機能を使って意味を調べられます。

季語にメモを残す

気になった季語にメモとして俳句を残しておくと、後から作った俳句を一覧で確認できます。

メモから該当の季語のページに直接移動できるので、その季語の周辺にある季語も確認でき、言葉選びが適切だったかを見直すのに役立ちます。

サンプル画像

Amazonのサンプルでは目次までしかご覧いただけないため、本文のサンプルをこちらで公開しています。

サンプルを見る >>>

おすすめの使い方

「四季を語る季語」を最大限に活用するには

本書は、9〜10インチのタブレットで読むのが最適です。11インチ以上のタブレットなら、さらに快適に操作できます。

ぜひ、この本を外に持ち出して使ってみてください。たとえば「風」という季語を検索すると、数十種類の風の名前とそれぞれの特徴が見つかります。解説を読んで、実際に肌で風を感じることで、季語の理解が深まり、より大きな感動を得られるはずです。外で使う際は、タブレット用のサンシェードがあると、画面が見やすくて便利です。

また、家の中ではタブレットカバーやスタンドを利用すると、ゆっくりと作品の世界に浸れます。

俳句愛好家におすすめの活用法

作品づくりで季語を選ぶときだけでなく、鑑賞で季語の意味を調べるときにもご活用ください。

本書はマーカー機能に対応しているので、調べた季語に印を付けておけば、自分の選ぶ季語の傾向を後から見返すことができます。

本を作った背景

「なぜ、歳時記は主季語の意味しか書かれていないのか?」

私が俳句を始めた2017年、歳時記を使う中で一つの疑問が湧きました。なぜ、俳句で不可欠な**子季語(関連季語)**の意味が書かれていないのだろう?と。

先輩や先生方は「季語の本意を知りなさい」と言いますが、意味が載っていないのでは、どうやってその本意を知ればいいのか分かりません。辞書に載っていない特殊な季語も多く、何時間調べても意味が分からないこともありました。

そんなとき、私は「意味は分からないけれど、きっと主季語と意味は関連しているだろう」と、季語を詳しく調べずに使ってしまうことがありました。

たった一音の助詞にもこだわるのに、俳句の土台である季語の正確な意味も分からず作っていいのだろうか…?心の奥で、ずっとそう自問していました。

何軒もの書店を回り、主季語も子季語もすべて意味が載っている歳時記を探しましたが、見つかりませんでした。その経験から、自分で季語に意味を付けた本を作ろうと決意し、5年以上の歳月をかけてこの本を完成させました。

本に込めた思い

失われゆく言葉を、この一冊に

一人でも多くの方に季語の言葉の豊かさを知ってほしい。それがこの本に込めた一番の願いです。

一つ一つの季語を調べる中で、辞書にも載らないような言葉がたくさんあることに気づきました。それらの言葉は、やがて忘れ去られてしまうかもしれません。この本を通じて、そんな言葉たちが少しでも残ってくれたらと願っています。

また、辞書にない季語は、意味を調べるのに数日かかることもありました。 もし、俳句をする人が年間10時間も季語を調べるのに費やすとしたら、1万人で10万時間もの貴重な時間が失われることになります。この本の存在が、そうした時間の損失を少しでも減らすことができれば幸いです。

-秋版- (5,600語収録) >>>

-冬版- (4,300語収録) >>>

-新年版- (2,400語収録) >>>

-春版- (5,100語収録) >>>

-夏版- (6,800語収録) >>>

Kindle Unlimited会員の方は無料で読めます。

会員登録は30日間無料体験ができるので、ぜひ体験版で読んでみてください。

コメント