俳句を詠む上で、最も重要であり、絶対に避けては通れないのが「五七五」という基本の形です。

読み方や音の数え方、そしてそのリズムが持つ特別な意味を深く理解することで、あなたの俳句作りの土台は格段に強固なものになります。

この記事では、「五七五」の基礎から応用までを丁寧に解説し、なぜこのリズムが大切なのか、どのように使いこなせば良いのかを分かりやすくお伝えします。

575の読み方は?

俳句の基本の形575は、「ごしちご」と読みます

「ごななご」ではないので注意しましょう

575の数え方は?

575の数え方は、声に出して読んだときの音の数です。

書いた文字の数ではないので注意してください。

例えば、つぎの芭蕉の俳句

「古池や 蛙飛びこむ 水の音」 を書いた文字の数でかぞえると、「3 5 3」になりますが、「ふるいけや かわずとびこむ みずのおと」と声に出して読むと、「5 7 5」になっています。

俳句では、声に出して読んだときの音の数をかぞえます。

音の数でかぞえることから、「5」の部分を5音(ごおん)、「7」の部分を7音(しちおん)とも言います

ふるいけや(5音) かわずとびこむ(7音) みずのおと(5音)

俳句を作って、仲間同士で作品を見せ合うようになると

「あれ?ここが6音になってるよ」「ここが4音になってるよ」などと話す機会が増えると思います

俳句の575は、声に出して読んだときの音の数と説明をしましたが、小文字や音を伸ばすときはどう数えるのでしょう?

小文字「ゃゅょ」や「っ」はどう数える?

俳句の音数を数える上で、少し特殊な文字があります。

「ゃ・ゅ・ょ」や、促音と呼ばれる「っ」、長音の「ー」、撥音の「ん」です。

それぞれの数え方は以下の通りです。

| 1音として数えないもの | 1音として数えるもの |

| 小文字の「ゃ・ゅ・ょ」(拗音) | 「っ」(促音) |

| 小文字の「ぁ・ぃ・ぅ・ぇ・ぉ」(開音) | 「ー」(長音) |

| 「ん」(撥音) |

「東京タワー」という単語を見てみましょう。

「とうきょうたわー」と声に出して数えます。

「と・う・きょ・う・た・わ・ー」となり、「きょ」のゅは数えません。 なので、音数は7音です。

「チューリップ」は「ちゅ・ー(う)・り・っ・ぷ」で5音。

「ちゅ」のゅは数えません。

このように、「伸ばす音(ー)」「小さい『っ』」「撥音(ん)」は1音として数える、と覚えておけば間違いありません。

実践!俳句の音を数えてみよう

実際にいくつかの俳句で音数を数えてみましょう。

さくらから 離れてさくら 流れゆく

(さくらから はなれてさくら ながれゆく)

→5音・7音・5音

コスモスの 畑を闊歩 する男

(こすもすの はたけをかっぽ するおとこ)

→5音・7音・5音

少しだけ 桜の咲いた ニュータウン

(すこしだけ さくらのさいた にゅーたうん)

→5音・7音・5音

「にゅ」のゅは数えません。「に・ゅ・ー・た・う・ん」は「にゅ」で1音、「ー」で1音、「た」「う」「ん」で各1音、合計5音となり、「にゅーたうん」で5音となります。

何度か練習しているうちに、すぐに数えられるようになります。もし数え方を忘れてしまったら、またこのページを訪れてみてくださいね。

「575」のリズムはナゼ重要?

「575」というリズムは、俳句を始めたばかりの方にとって、とても重要な道しるべになります。このリズムを守って詠むことが、良い俳句を作るための第一歩につながります。

たとえば、次の2つの文章を比べてみてください。

青ブドウが早朝に光っている

陽の射して光かがやく青ブドウ

どちらがより俳句らしく感じますか?

おそらく、ほとんどの人が後者だと答えるはずです。 実はこの2つの文章、どちらも同じ17音で作られていて、内容もほぼ同じです。にもかかわらず、これほど印象が違うのは、後者が「五七五」のリズムで構成されているからです。

このことからもわかるように、「575」のリズムには、何でもない一文を俳句に変える魔法のような力があります。

リズムが作品の完成度を高める

ここで、もう一度「575」のリズムで作られた俳句と、そうでない俳句を見比べてみましょう。

↓「575」のリズムの俳句

ゆさゆさと大枝ゆるる桜かな

うつばりに紐垂れてをりさくらの夜

↓「575」のリズムを崩した俳句

さくら咲きあふれて海へ雄物川

さまざまのことおもひ出す桜かな

前の2句と、後の2句とでは、どちらが俳句らしいでしょうか?

やはり、多くの人が前者の2句を「俳句らしい」と感じるはずです。私たちには「575」のリズムが、俳句らしさを感じさせるDNAのように組み込まれているのです。

「575」という型に沿って詠むだけで、作品は一気に俳句らしくなります。

俳句を始めたばかりで、どのように詠んだらいいか分からないという方も、「575」さえ意識すれば、その作品は俳句として成立するのです。どんなに難しそうに思える場面でも、工夫すればほとんどの状況で「575」にまとめることができます。

ですから、最初のうちは何よりも「575」のリズムを守って俳句を作ることを強くおすすめします。この基礎を徹底することが、その後の上達に必ずつながります。

ただし、俳句作りに慣れてきた2〜3年目頃に、「新しいことに挑戦したい」という気持ちからリズムを崩したくなる時が来るかもしれません。しかし、最終的にはやはり「575」のリズムで作られた作品の方が、より完成度が高く、読者の心に響くことが多いことを覚えておきましょう。

575じゃない俳句もある

俳句は575とは言いますが、実際には575じゃない俳句もあります。

575を崩しながら、合計の音数は17音(5音+7音+5音)にしているものや、

575でもなく、合計の音数が17音でないものもあります。

それぞれの違いを見ます。

575の俳句

雪とけて 村一ぱいの 子どもかな

(ゆきとけて むらいっぱいの こどもかな)

名月を 取ってくれろと 泣く子かな

(めいげつを とってくれろと なくこかな)

575の各部分の最後に助詞を置くことで、575のリズムがついています。

多くの俳句がこの形で作られています。

次の俳句は、775のリズムで作られた俳句です。

775の俳句

大の字に寝て 涼しさよ 淋しさよ

(だいのじにねて すずしさよ さびしさよ)

最初を7音にした俳句です。

このように音数をずらした俳句もよく見かけます。

「大の字に 寝て涼しさよ 淋しさよ」というように、575のリズムで読めなくもないので、それほど違和感はありません。

575ではない俳句

どうしようもない私が 歩いている

(どうしようもないわたしが あるいている)

12音+6音で作られています。

このように、俳句は575とは言われていますが、若干リズムをかえたものや、575自体を大きく崩したものなどいろいろあります。

俳句を始めたばかりの時は、575を意識して作ったほうが良いと思います。

なぜ575を意識して作ったほうが良いのか、についても説明します。

「575」と「57577」の違いって?

俳句は「575」で作られますが

同じ「575」のリズムで作られるものに川柳があります。

音数の多い「57577」は、日本の伝統的な詩の短歌です。

それぞれの音数と特徴は次の通りです。

| 区分 | 音数 | 特徴 |

| 俳句 | 575 (合計17音) | 季語が必須。自然や風景を客観的に描写することが多い。 |

| 川柳 | 575 (合計17音) | 季語は必須ではない。社会風刺やユーモア、日常の出来事を口語で表現する。 |

| 短歌 | 57577 (合計31音) | 詠み手の感情や心情を詠むことが多い。 |

俳句と川柳は同じ「575」です。

俳句と川柳の大きな違いは、俳句が自然を詠むことが多い一方で、川柳は社会風刺やユーモアを詠みます。

「サラリーマン川柳」を見ると分かると思いますが、家庭や仕事の出来事を575で面白く表現しています、そのような作品が川柳です。

作品で見比べてみましょう

| 俳句 | 古池や 蛙飛び込む 水の音 (ふるいけや かわずとびこむ みずのおと) 5 7 5 |

| 川柳 | クラス会 病気自慢で 盛り上がる (くらすかい びょうきじまんで もりあがる) 5 7 5 |

| 短歌 | 東海の 小島の磯の 白砂に われ泣きぬれて 蟹とたはむる (とうかいの ことうのいその しらすなに われなきぬれて かにとたはむる) 5 7 5 7 7 |

なぜ俳句は575なの?

昔から日本では5音、7音の組み合わせで詩が作られていました。

その中で57577という形で作ることにしたのが短歌です。

このころ連歌と呼ばれる歌をつなげる遊びもありました。

Aさんが575を詠み、Bさんが77を詠み、Cさんが575を詠むという遊びです。

この一番最初の575だけで芸術性の高い作品を作ろうとしたのが芭蕉で、これが俳句の始まりとされます。

「上五」「中七」「下五」って何?

575のそれぞれの部分には呼び名があります。

- 上の5音を上五(かみご)

- 真ん中の7音を中七(なかしち)

- 下の5音を下五(しもご)

と呼びます。

この呼び方を知っておくと、句会のときなどにスムーズに会話ができます。

古池や 蛙飛び込む 水の音

(ふるいけや かわずとびこむ みずのおと)

↑ ↑ ↑

上五(かみご) 中七(なかしち) 下五(しもご)

575の俳句、作ってみたくなりましたか?

この記事を読んで、575の俳句の基本を理解していただけたでしょうか?

難しく考えず、まずは身の回りの景色や感情を「575」のリズムに乗せて表現してみてください。

慣れてきたら、季語を選んでみたり、字余りや字足らずに挑戦してみたりと、俳句の世界はどんどん広がっていきます。

ぜひ、あなただけの「575」を見つけて、俳句の世界を楽しんでください。

関連記事

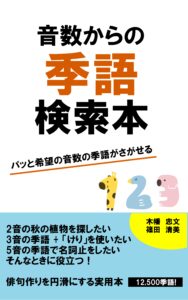

音数から季語を探せる本

多くの人が、最初は575の音数で作ることに苦労すると思いますが、半年ていど俳句を続ければ慣れますので、継続して俳句作りに挑んでみてください。

「音数を数えるのが大変」という人には、次の本がおすすめです。

俳句作りをしてると、「5音の季語を入れればピッタリ575になる」と思っても、複数の季語から5音を選ぶのは、時間がかかります。

下の季語を見ても、ぱっと5音のものは探せませんよね。

「川柳、京菜、桑籠、蛙合戦、雁帰る、草餅」

この本は、3音の季語、4音の季語、5音の季語、というように音数ごとに季語がまとめられているので、簡単に希望の音数の季語が見つかり、俳句作りがスムーズに進みます。

コメント