縦書きで「一行」にまとめる

俳句を清書する際の最も大切なルールは、「縦書きで、一行に続けて書く」ことです。

これは、たった五・七・五の十七音の短い詩を、読者にとって最も自然で心地よく読めるようにする、暗黙の了解です。

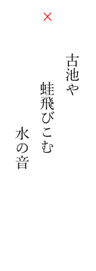

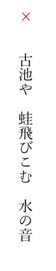

縦書き一行で書く

五七五を三段に分けて書かない

五七五を分ける空白は入れない

初めて俳句に触れる方や、まだ書き慣れていない時期は、「五・七・五」と区切り、それぞれを三段に分けて書いたり、間に空白を入れたりした方が、一見読みやすいように感じられます。

しかし、これは俳句という詩の形からすると「非常に読みにくい表記」となります。

俳句に親しみ、多くの句を読むようになると、この三段表記や、不必要な空白は、かえって句の流れやリズムを遮ってしまうことが分かります。今のうちから、正しい「一行書き」の習慣を身につけましょう。

なぜ俳句は「一行」でなければならないのか?

なぜ、あえて「五・七・五」と分かりやすく区切ることを避けるのでしょうか?その理由を深く探ると、俳句が持つ芸術的な側面にたどり着きます。

「一行」が演出する”一瞬の情景”

俳句は、詠み手が「あっ」と感じた一瞬の情景や感動を、切り取って定着させる詩です。

もし、句を三段に区切ってしまうと、読者はそこで三度立ち止まってしまいます。これでは、まるでストップモーションのように、句全体が持つ時間的な連続性が途切れてしまいます。

「一行」にすることで、読者は息継ぎなしにスッと最後まで読み切ることができ、詠み手が捉えた一瞬の情景を、途切れることなく追体験できるのです。

「十七音」のリズムと自由な”句切れ”を尊重する

俳句には、五・七・五という音数律とは別に、「句切れ」と呼ばれる、感動の中心となる場所や、意味的な区切りの場所があります。

この句切れは、必ずしも五音の終わりや七音の終わりにあるとは限りません。上五や中七の途中に句切れがくることも多々あります。

最初から「五・七・五」と形式的に区切ってしまうと、詠み手が意図した「真の句切れ」や、句のリズムを壊してしまうことになります。一行にまとめ、読者に自由なリズムで読ませることで、句の持つ本来の魅力を最大限に引き出すことができます。

清書のための実用的な注意点

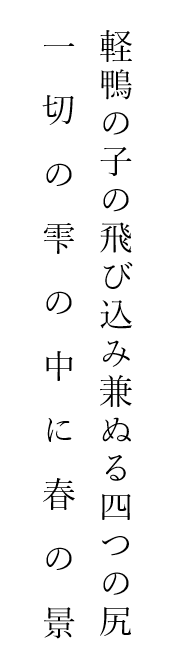

- 句頭・句末の位置: 短冊に書く際、句頭・句末に空白を入れない方が、見た目に安定感が出ます。

- 字間を調整: 作品を書く際は、短冊のすべてを使って書きます。そのため、文字数の少ない作品は、字間を広くとって調整します。

下の作品では、左の方が文字数が少ないため字間を広くとって書かれています。

これらのルールや視点を理解して清書することで、あなたの俳句はより洗練され、鑑賞する人に深く伝わるものとなるでしょう。