俳句を作る

俳句を作る 「時間」を意識すると、俳句が上達する?

「俳句は難しい」「何を詠んだらいいかわからない」そう感じていませんか?実は、ちょっとした視点を変えることで、俳句は劇的に作りやすく、深みのあるものに変わることがあります。その秘訣は2点、時間を意識することと、五七五の型を意識することです。「...

俳句を作る

俳句を作る  本の紹介

本の紹介  俳句で注意をしたい言葉

俳句で注意をしたい言葉  俳句で注意をしたい言葉

俳句で注意をしたい言葉  俳句で注意をしたい言葉

俳句で注意をしたい言葉  俳句を作る

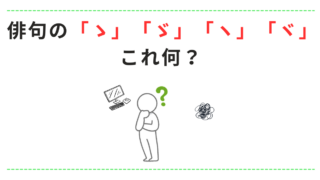

俳句を作る  俳句の疑問

俳句の疑問  俳句で注意をしたい言葉

俳句で注意をしたい言葉  俳句を作る

俳句を作る  俳句の直し方

俳句の直し方