俳句作品の中で、「出来る(できる)」という言葉を見かけますが

「出来る(できる)」は文語ではありません

文語で俳句を作りたい、という人は気を付けてください

「出来る(できる)」という言葉の成り立ちは

「出で来(いでく)」→「出来(でく)」→「出来(でくる)」→「出来る(できる)」です

このうち前の2つが文語、後ろの2つが口語です

※↓表で確認しましょう

「出来る(できる)」の成り立ち

|

文語 |

① ↓ ↓ 「出で来(いでく)」が短縮した形 ↓ ② ↓ ↓ 「出来(でく)」の口語 ↓ |

|

口語 |

③ ↓ ↓ ③「出来(でくる)」が上一段化した形 ↓ ④ |

文語で俳句を作る場合は

「出来る(できる)」ではなく「出で来(いでく)」となります

間違えないようにしましょう

また、「出で来る(いでくる)」という言葉は、「出で来(いでく)」の連体形です

このような文語と口語が分かりづらい言葉は結構あって、季語の中にも見られます

歳時記に掲載されている季語は、すべてが文語で書かれているのだろうと俳句を始めた当時は思っていましたが、全然違います

文語の季語、口語の季語、旧仮名の季語、新仮名の季語など、関係なく掲載されています

今回の「出来る(できる)」だけでなく、季語を使うときも間違わないように注意しましょう

「同じ読みで違う意味のことば」を確認できる本

漢字を使うときにふと迷うときがあります

そういうときに、ぱっと正しい言葉を調べることができます

例文も載っているため、間違わずに言葉を選ぶことができます

胸ぐらに母受けとむる春一番 岸田稚魚

〇文語部分

「受けとむる」は「受けとめる」の文語の連体形

〇簡単な句の説明

春一番でふらついた母を、胸ぐらで受け止めた、という作品

〇この句の良いところ

かつては、幼い自分が母の胸に守られていたはずなのに、いつの間にか立場が逆転し、今度は自分が母を支える側に回っている。時間の経過と、それに対する作者の一抹の寂しさが、静かに伝わってくる。

句中に直接は語られていないけれど、読者にその心情を感じさせるように作っている点が、この句の魅力。

無駄な心情を述べず、出来事を淡々と描いている点。

春一番の荒々しい自然現象と、弱くなった母を対比させている点。

こういったものが、読者に心情を感じさせている表現のポイントかもしれない。

強い風は四季で見られるため、別の季節の風にも置き換えて作れなくもないけれど、春の風を使うことで、母が胸にぶつかってきたときの感触や、それを受け止めた作者の心に広がった温かくも少し切ない感情が、より伝わってくる。

同じ情景を作品にしようとすると、「春一番で倒れそうになった母を受け止めた」といった説明的な句になりがちだけれど、作者は「胸ぐらに母受けとむる」という最小限の言葉で、その場の状況と心情を巧みに表現している。

また、「胸ぐら“で”母受け止める」ではなく、「胸ぐら“に”母受け止める」と助詞を使い分けることで、より説明的な印象を弱めようとしている点には、言葉の細やかな配慮が感じられる。

作者である岸田稚魚の作品で有名なものに、次の句がある

水温む赤子に話しかけられて

投票の帰りの見切苺買ふ

岸田稚魚の作品は、作者の優しさが滲み出ているものが多い

アマゾン岸田稚魚の句集をみる >>

このサイトでは、俳句を始める方から、もっと深く俳句の世界を探求したい方まで、役立つ情報を提供しています。俳句教室選び、句会での学び方、必要な道具、俳句作りのコツなど、あなたの俳句生活をサポートする情報を書いています。

| 俳句を習える場所 句会に関する話 俳句に必要な道具 俳句大会に関連する話 俳句の文法の基礎 俳句の作り方・直し方 俳句作りで役立つサイト紹介 注意の必要な言葉 注意の必要な季語 |

これらの内容の記事を書いている理由は、下に書いています。

「そうか、こういう理由があるなら読んでおこう」

「こういう理由なら、いまの自分にはまだ必要ないかな」という判断になさっていただければと思います。

俳句を習える場所

「俳句を始めてみたいけど、どこから手をつければいいか分からない…」 「近くに教室がないかも」「どんなことを学ぶのか不安」 そんな風に悩んだことはありませんか?

私も、俳句を始める前に、同じように悩んで時間を無駄にしてしまいました。 「もっと早く始めていればよかった…」 そう心から後悔した経験から、このページを作りました。

俳句を習える場所をここで紹介しています >>>

このページでは、

オンライン・オフライン、様々なタイプの俳句教室

それぞれの教室の特徴

あなたが作った作品のアドバイスをしてくれる場所

といった情報を詳しく解説しています。

この記事を読めば、あなたの俳句学習がスムーズに進み、きっと楽しく俳句の世界が広がります。 さあ、一緒に俳句を始めましょう!

句会に関する記事

「俳句を始めてみたいけど、どこで学べば良いんだろう?」

そんな風に思ったことはありませんか?

俳句を学ぶ方法は様々ですが、その中でも「句会」は、他の学習方法とは違った魅力を持っています。

句会は、俳句を愛する人たちが集まり、互いに作品を発表し合い、意見交換をする場です。 先生に教わるだけでなく、他の参加者との交流を通して、俳句に対する理解を深めることができます。

しかし、句会は初めての方にとっては、少しハードルが高く感じるかもしれません。 「どんなことをするの?」「何を準備すれば良いの?」「何を質問すれば良いの?」 そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

句会に関する記事はこちら >>>

このページでは、句会について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。 句会の魅力や、参加する上での心構え、そして、より多くのことを得るためのヒントなどを紹介します。

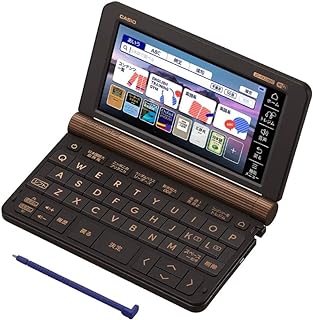

俳句に必要な道具

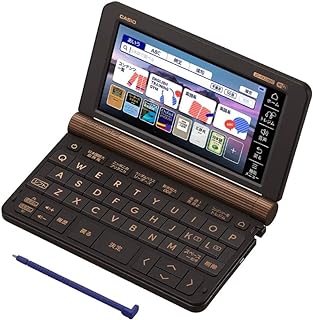

俳句に必要な道具は極論を言えばペンとノートがあればできますが、ここでは、俳句作りのスピードや表現力をアップしてくれる電子辞書を紹介しています

わたしは俳句を始めるにあたって、電子辞書を買うということは、まったく頭になくて、俳句独特の難しい漢字、表現方法、昔の助詞や動詞などをは、紙の辞書やネットで調べていました

ただ、これが想像以上に時間のかかる作業で、次第に「この作業はどうにかならないのか?」という思いが強くなっていきました

そういう思いの中で、「そういえば、昔買った電子辞書を使ったらどうなるだろうか?」と思い、使い始めたところ、想像以上に役に立ち、俳句に関する調べ物、俳句作りのスピード、俳句の表現力などが一気に上がりました

俳句作りや鑑賞において、電子辞書は想像以上に役立ちますので、一台はあったほうがいいと感じます

ただ、初めて電子辞書を買う人は、どれを買ってよいのか分からないと思います

実際にわたしの友達も、俳句のための辞書を探しに電気屋さんに行ったけれど、どれを買ってよいのか分からなかったと言っていました

店員さんも、趣味で俳句をやっていなければ、俳句に役立つ電子辞書がどれかなど、分かるはずもありません

ですので、このサイトではわたしの経験から、もっとも俳句に適した電子辞書の紹介しています

俳句に役立つ道具 >>>

俳句におすすめの電子辞書 >>>

俳句大会関連の記事

俳句大会関連の記事を書いた理由は、俳句大会に参加することで、俳句作りの力を更に磨いて欲しいからです結社や句会に俳句を投稿するだけでなく、俳句大会にも投稿することで、あなたの力は更についていきます

俳句大会は、全国から作品が集まります

その中から良い句を選ぶのは、年間数万から数十万句の作品を見ている、選句眼のある先生方です

そのような場所で何度か入選すると、自分自身の作品の良い部分が分かるようになってきます

入選しなくても、なぜ入選しなかったのかを考えることで、俳句作りの力になります

俳句初心者こそ俳句大会に参加しましょう

ベテランになると、へんなプライドが邪魔をして参加を躊躇する気持ちが出てしまうかもしれません

始めたばかりなら、挑戦者の気持ちで臆することなく挑戦できるはずです、ぜひ挑戦しましょう

俳句大会関連の記事 >>>

全国新聞俳壇への応募の仕方 >>>

おーいお茶俳句の入選のコツ・応募の仕方など >>>

それと、無料で俳句作品を募集しているような俳句大会では、主催している市や町などがお金を出していることがほとんどです

俳句文化を広めるため、俳句文化を残すためという思いが少なからずあって、大会を主催しています

そのような主催者の思いへの感謝もあり、記事にしています

俳句の文法の基礎

俳句を始めたばかりの人でも正しい文法で俳句が作れるように、「俳句の文法の基礎」に関する記事を書いています

もしも、「遊びで俳句をやるだけ」「それほど本格的に俳句をやるわけではない」というのであれば、わざわざ時間をかけて文法を勉強する必要はないと思います

ただ、もしあなたが俳句を3年以上は続けようと考えているのであれば、必ず俳句の文法は勉強するべきです

文法の理解が間違っていると、考えていた意味とは別の意味で作品が鑑賞されてしまうからです

わたしは俳句を初めてすぐのときは、文法はまったく分かりませんでした

そのため、歳時記に載っている俳句を参考にして作っていたのですが、実際には、歳時記に載っている俳句の文法は誤用が多くあり、わたしは文法の間違った作品を多く作ってしまいました

あなたには、わたしと同じような間違いをして欲しくないので、最初から文法を勉強して、自信をもって作品を作ってほしいと思います

文法をマスターするには、「活用表」を最初に理解しなければいけません

活用表の一覧はここにあるので使い方は各自勉強してください

活用表一覧(動詞・形容動詞) >>>

活用表一覧(助詞) >>>

活用表一覧(助動詞) >>>

文法をマスターするには、次に「旧仮名遣い・文語」も理解しなければいけません

もし、意味が分からないという人がいれば、こちらから読んでください

旧かなに関する記事 >>>

文語とに関する記事 >>>

切れ字

「俳句を作るのが楽しいけど、切れ字ってどう使うのが正解なんだろう?」

そんな風に思ったことはありませんか?

俳句を始めたばかりの方にとって、切れ字は少し難しい概念かもしれません。 「や」「かな」「けり」といった切れ字は、俳句にリズムや切れ味を与え、表現の幅を広げる上でとても重要な役割を果たします。

しかし、切れ字を正しく使いこなすためには、その使い方や効果について理解しておく必要があります。 この記事では、切れ字について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。 切れ字の種類や使い方、そして、切れ字を使うことで得られる効果など、様々な角度から切れ字の魅力に迫ります。

切れ字について >>>

俳句の作り方・直し方

「俳句の作り方・直し方」に関する記事は

どのようにすれば「良い俳句が作れるのか」

どのようにすれば「良い俳句に直すことができるのか」

について書いています

一般的に「俳句の作り方」というと

「575で作りましょう」「季語を入れましょう」という、俳句を作るときのルールばかりが説明されます

もちろんルールは大切なのですが、ルールを踏まえたうえで、どのようにすれば平均以上の良い俳句が作れるのか

俳句を作る以上、そこが重要なのだと思います

ですので、このサイトでは俳句作りのルールのほかに、どのようにすれば「良い俳句が作れるのか」についても記事にしています

また、「俳句の直し方」は、初心者でも、どこに俳句の問題点があるのか、を発見できるように記事を書いています

問題点が発見できなければ直しようがないからです

そして、初心者がやってしまいがちな表現方法の問題点を、どのように直せば良い俳句になるのかを記事にしています

俳句を作りで役に立つサイト

一昔前では考えられないサービスが、現在は無料でインターネット上に公開されています

中には、俳句作品を作るさいに役立つサイトもあります

俳句を始めたばかりの人は、そのようなサイトをうまく利用することで、俳句歴数年の先輩と肩を並べるか、もしくは一歩先を行く俳句を作れるようになります

使えるものは使って、良い俳句を作ってほしいと思ったので、記事にしています

俳句作りに役立つサイト >>>

注意の必要な言葉について

「注意の必要な言葉」に関する記事を書いた理由

俳句はわずか17音で作らなければならないため、ひとつの漢字の間違いが致命的となり作品の意味が全く別のものに変わってしまうことがあります

そのようなことを防ぐために間違えやすい漢字、間違えやすい単語、発音は同じだけれど漢字の表記が違う単語などの使い分けなどを紹介しています

「たぶん、これでいいでしょ」と言って使いたくなることもあると思いますが、それはやめましょう

100作品を作ったときに1個の間違いが含まれていたとしたら、1000作品を作れば、10個の間違いが含まれる可能性が生じます

1000作品を作ってから間違いを見つけようとすると、とても大変な労力を使うことになります

俳句を始めたばかりの時期に、間違えやすい漢字、間違えやすい単語などをぱっと見ておけば

作品作りで、その言葉に出会ったとき、早く気が付くはずです

注意の必要な季語について

歳時記には俳句で使われる季語が掲載されていますが、主季語の意味は書かれているものの、9割以上の子季語の意味は書かれていません

例えば、天神祭という主季語の意味は書かれているものの

どんどこ船、天満の御祓、お迎え人形、献茶船といった子季語の意味は書かれていません

これでは俳句で正確な意味を理解して季語を使うことはできないのではないのか?という疑問から

わたしは24000語以上の季語の意味を一つ一つ調べていきました

それをまとめたのが「四季を語る季語」という本なのですが

やはり、24000語あると、どう考えても問題のある季語や、意味の書くことができない季語がいくつか出てくるものです

それらの季語を記事で書いたのが「俳句で注意をしたい季語」です

俳句で注意をしたい季語の記事はこちら >>>

このような季語の多くは、初心者が選ぶような季語ではない、少しマイナーな季語です

ですので、初心者のうちはあまり意識する必要はないですし、記事を読む必要もないでしょう

ただ、3〜4年俳句を続ると、そのような季語使うようになることがあると思うので

そのときになったら、タイトルを見て、気になる記事に目を通してもらえれば、と思います

最後に一言

本サイトが、あなたの俳句作りの一助になれば幸いです

そして、あなたの俳句生活がより豊かになることを願っています

俳句を始めたばかりの人がつまづきやすい、動詞の活用、文語文法などの勉強をサポートしています

また、あなたの作った俳句のチェックなども承ります。

ここに掲載していないもので「こんなことできます?」というものがあれば、お気軽に下のお問合せからご連絡ください。折り返しご連絡を差し上げます。

■俳句文語道場 【全5時間】

【内容】

言葉の美しさを探求しませんか?

「万葉集」のような美しい言葉で、あなたの想いを表現してみませんか?

この教室では、文語の基礎となる「活用表」を徹底的に学びます。

文法の知識がなくても大丈夫。

五七五のリズムに乗せて、言葉の奥深さを体験できるようになります。

【料金】

日にち:月火水木金

時間:13時~18時の間の1時間(相談可)

1回:1時間

全5回:15,000円(教材費込み)

【依頼方法】

受講希望の方は、下記「俳句関連の依頼フォーム」からご連絡ください

題名に「俳句文語道場 【全5時間】希望」

本文に「希望の受講時間帯、どのくらい活用表が分かるか」をご記入ください

折り返しご連絡を差し上げます

■俳句の「文語・旧仮名・文法」のチェック【全50句】

【内容】

俳句の世界観を、わたしの言葉で表現したい。

そんな想いを抱くあなたへ。

このサービスでは、経験豊富な講師が、あなたの俳句の言葉の間違いをチェックいたします。

俳句は、昔の言葉(文語・旧仮名・文法)で作られていますが、初めての人が一番つまづきやすい場所です。

あなたの作品の、文語・旧仮名のほか、文法のチェックをして、正しい表現ができているか、アドバイスを行います。

【料金】

5句×10回、合計50句のチェック

文語・旧仮名・文法のチェック

全50句:2万円

追加料金なしで、何度でも質問できます

【依頼方法】

受講希望の方は、下記「俳句関連の依頼フォーム」からご連絡ください

題名に「俳句の「文語・旧仮名・文法」のチェック【全50句】希望」

本文に「特にチェックしてほしい部分、文語文法の苦手な部分など」をご記入ください

折り返しご連絡を差し上げます

■俳句力診断室【全50句】

【内容】

句会で「良い句ですね」と褒められても、具体的にどこが良いのか、何が足りないのか、疑問に思ったことはありませんか?

このサービスでは、あなたの俳句を客観的に分析し、文法、季語、表現、構成など、様々な角度から具体的なアドバイスを行います。

【なぜ、このサービスが必要なのか?】

成長の妨げになる「漠然とした評価」: 漠然とした褒め言葉だけでは、どこを改善すれば良いのか、具体的な道筋が見えてきません。

独学の限界: 俳句の本を読んだり、ネットで調べたりしても、なかなか一人では上達できないものです。

客観的な視点の重要性: 自分の作品を客観的に評価してもらうことで、新たな発見や気づきが得られます。

【当サービスの特徴】

具体的な指摘: 文法の間違い、季語の使い方が適切か、表現が効果的かなど、具体的な改善点を提示します。多角的な視点: 文語、旧仮名、文法だけでなく、表現の仕方や題材の視点まで、多角的な視点で評価します。

成長を促す: 添削を通して、あなたの俳句力が着実に向上することを目指します。

自主性を尊重: 添削結果をもとに、ご自身で作品を修正することで、より深い理解と成長が期待できます。

【料金】

1回5句×10回、合計50句の添削

全50句:25000円

追加料金なしで、1年間は何度でも質問できます

【依頼方法】

受講希望の方は、下記「俳句関連の依頼フォーム」からご連絡ください

題名に「俳句力診断室【全50句】希望」

本文に「特にチェックしてほしい部分、どんな俳句を作りたいかなど」をご記入ください

折り返しご連絡を差し上げます

■俳句の文語文法:1週間マスターコース

【内容】

「1週間でマスター!俳人のための旧仮名・文語入門」をテキストに、あなたのペースで俳句の文語文法を学べるマンツーマンレッスンです。

【このレッスンが選ばれる理由】

●マンツーマン指導だからできること

あなたの疑問にその場で回答: 本を読んでいるだけでは疑問に思うことも、マンツーマンならすぐに質問できます。

あなたのペースで学習: 自分の理解度に合わせて、進度を調整できます。

弱点克服に特化した指導: あなたの苦手な部分を重点的に指導します。

●短期間で効率的に学ぶ

基礎から応用まで、1週間で俳句の文語文法をマスターできます。

短期間で集中して学習することで、より高い学習効果が期待できます。

●実践的な指導

学んだ知識をすぐに実践できるよう、添削指導も実施します。

実際に俳句を詠みながら、文語文法を身につけることができます。

【内容・料金】

日にち:月火水木金

時間:13時~18時の間の2時間(相談可)

全7日:1時間×7回

料金:23,000円(税込)

【依頼方法】

受講希望の方は、下記「俳句関連の依頼フォーム」からご連絡ください

題名に「俳句の文語文法:1週間マスターコース希望」

本文に「文語・旧仮名・文法がどのくらいまで分かるか、特に苦手なところ」をご記入ください

折り返しご連絡を差し上げます

俳句関連の依頼

支払方法

支払方法は次のものをご用意しております

クレジットカード

Amazon pay

あと払いpay ID(コンビニ手数料350円)

ゆうちょ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、朝日信用金庫

このページでは助動詞の活用表一覧を掲載しています

文語で俳句や短歌を作る人、古典を読む人などは参考になさってください

助動詞の活用表一覧(古文/表)

| 接続 | 意味 | 基本形 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 | 活用の型 |

| 未然形 | 受身 | る | れ | れ | る | るる | るれ | れよ | 下二段型 |

| 尊敬 | |||||||||

| 可能 | らる | られ | られ | らる | らるる | らるれ | られよ | ||

| 自発 | |||||||||

| 使役 | す | せ | せ | す | する | すれ | せよ | 下二段型 | |

| 尊敬 | さす | させ | させ | さす | さする | させれ | させよ | ||

| しむ | しめ | しめ | しむ | しむる | しむれ | しめよ | |||

| 打消 | ず | (ず) | ず | ず | ぬ | ね | ざれ | 特殊型 | |

| ざら | ざり | ざる | ざれ | ||||||

| 推量 | む | ○ | ○ | む | む | め | ○ | 四段型 | |

| (ん) | |||||||||

| むず | ○ | ○ | むず | むずる | むずれ | ○ | サ変型 | ||

| (んず) | |||||||||

| まし | (ませ) | ○ | まし | まし | ましか | ○ | 特殊型 | ||

| ましか | |||||||||

| 打消推量 | じ | ○ | ○ | じ | じ | じ | ○ | 特殊型 | |

| 希望 | まほし | (まほしく) | まほしく | まほし | まほしき | まほしけれ | ○ | 形容詞シク活用型 | |

| くほしから | まほしかり | まほしかる | |||||||

| 連用形 | 過去 | き | (せ) | ○ | き | し | しか | ○ | 特殊型 |

| けり | (けら) | ○ | けり | ける | けれ | ○ | ラ変型 | ||

| 完了 | つ | て | て | つ | つる | つれ | てよ | 下二段型 | |

| ぬ | な | に | ぬ | ぬる | ぬれ | ね | ナ変型 | ||

| たり | たら | たり | たり | たる | たれ | たれ | ラ変型 | ||

| 推量 | けむ | ○ | ○ | けむ | けむ | けめ | ○ | 四段型 | |

| (けん) | |||||||||

| 希望 | たし | (たく) | たく | たし | たき | たけれ | ○ | 形容詞ク活用型 | |

| たから | たかり | たかる | |||||||

| 終止形 | 推量 | らむ | ○ | ○ | らむ | らむ | らめ | ○ | 四段型 |

| (らん) | |||||||||

| べし | (ぺく) | べく | べし | べき | べけれ | ○ | 形容詞ク活用型 | ||

| べから | べかり | べかる | |||||||

| らし | ○ | ○ | らし | らし | らし | ○ | 特殊型 | ||

| めり | ○ | (めり) | めり | める | めれ | ○ | ラ変型 | ||

| 打消推量 | まじ | (まじく) | まじく | まじ | まじき | まじけれ | ○ | 形容詞シク活用型 | |

| まじから | まじかり | まじかる | |||||||

| 伝聞・推定 | なり | ○ | なり | なり | なる | なれ | ○ | ラ変型 | |

| 連体形 | 断定 | なり | なら | なり | なり | なる | なれ | なれ | 形容動詞ナリ活用型 |

| 体言 | に | ||||||||

| たり | たら | たり | たり | たる | たれ | たれ | 形容動詞ナリ活用型 | ||

| と | |||||||||

| その他 | 完了 | り | ら | り | り | る | れ | れ | ラ変型 |

| 比況 | ごとくし | (ごとく) | ごとく | ごとし | ごとき | ○ | ○ | 形容詞ク活用型 |

助動詞の活用表一覧(古文/PDF)

その他の活用表

その他の活用表はこちらからどうぞ

動詞・形容詞の活用表一覧 >>>

助動詞の活用表一覧 >>>

助詞の活用表一覧 >>>

ひとこと

俳句・短歌を作るうえで活用表の理解は必須です

活用表が分かるから、正しい文語・文法で作品が作れます

活用表の見方が分からない方は、早めに見方を覚えることをお勧めします

文語文法の関連記事

- 助動詞の活用表一覧(古文)

- 助詞の活用表一覧(古文)

- 動詞・形容詞の活用表一覧(古文・現代文)

- 俳句に多い、文法の間違い「寂しけり」

- 俳句に多い、文法の間違い「涼しかり」

- 俳句の間違いに多い「現れる」

- 「連体形止め」を使う6つの効果

- 俳句で正しく旧仮名を使う方法

- 俳句で使われる「音便」をマスターしよう

- 「新仮名遣い・旧仮名遣い」「新字体・旧字体」の違い

- 「旧字・旧字体・旧仮名・旧仮名遣い・歴史的仮名遣い」など、同じ言葉を整理してみた!

- 俳句で使われる「寝もやらず」とは?

- 徹底解説!!「やうなり」の意味・接続・活用

- 「わいうえを」「やいゆえよ」の旧仮名を徹底解説!

- 俳句での「名詞・形容詞・形容動詞・副詞」の使い分け

- 俳句の「拗音・促音・長音」について

俳句作りにお勧めの本

俳句作りで文法の基礎を勉強するのに、おすすめの本です

基礎をしっかりと学べるので、間違った言葉の使い方がなくなりますし

表現したい言葉を、古語に直して使えるようになります

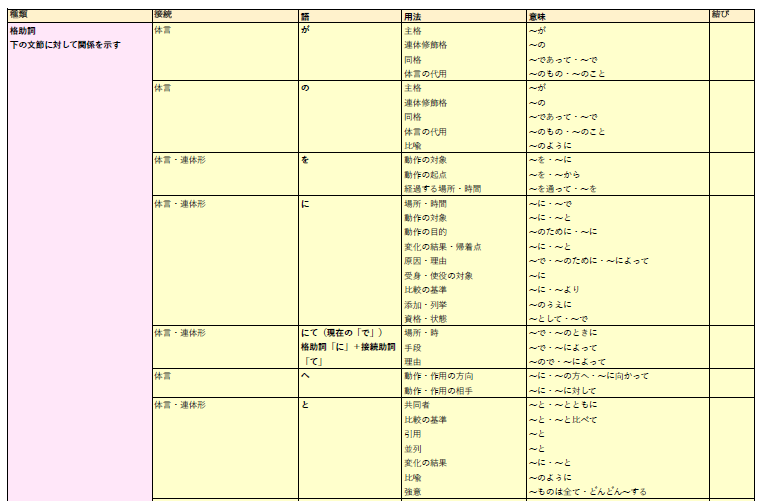

このページでは助詞の活用表一覧を掲載しています

文語で俳句や短歌を作る人、古典を読む人などは参考になさってください

助詞の活用表一覧(古文/表)

| 種類 | 接続 | 語 | 用法 | 意味 |

| 格助詞 下の文節に対して関係を示す | 体言 | が | 主格 連体修飾格 同格 体言の代用 | ~が ~の ~であって・~で ~のもの・~のこと |

| 体言 | の | 主格 連体修飾格 同格 体言の代用 比喩 | ~が ~の ~であって・~で ~のもの・~のこと ~のように | |

| 体言・連体形 | を | 動作の対象 動作の起点 経過する場所・時間 | ~を・~に ~を・~から ~を通って・~を | |

| 体言・連体形 | に | 場所・時間 動作の対象 動作の目的 変化の結果・帰着点 原因・理由 受身・使役の対象 比較の基準 添加・列挙 資格・状態 | ~に・~で ~に・~と ~のために・~に ~に・~と ~で・~のために・~によって ~に ~に・~より ~のうえに ~として・~で | |

| 体言・連体形 | にて(現在の「で」) 格助詞「に」+接続助詞「て」 | 場所・時 手段 理由 | ~で・~のときに ~で・~によって ~ので・~によって | |

| 体言 | へ | 動作・作用の方向 動作・作用の相手 | ~に・~の方へ・~に向かって ~に・~に対して | |

| 体言・連体形 | と | 共同者 比較の基準 引用 並列 変化の結果 比喩 強意 | ~と・~とともに ~と・~と比べて ~と ~と ~に・~と ~のように ~ものは全て・どんどん~する | |

| 体言・連体形 | より(ゆり・よ・ゆ) | 動作の起点 経由地 | ~から・~より ~を通って | |

| 体言・連体形 | から | 起点 経由点 手段・方法 原因・理由 | ~から ~を・~を通って ~で ~によって | |

| 体言 | して 「為(す)」の連用形「し」+接続助詞「て」 | 手段・方法 動作の共同者 使役の相手 | ~で ~とともに ~に命じて | |

| 副助詞 意味を添えて、下の用言を修飾する | 体言・連体形・助詞 | だに | 類推 限定 | ~さえ・~でも せめて~だけでも |

| 体言・連体形・助詞 | すら | 類推 | ~さえ・~でも | |

| 体言・連体形・助詞 | さへ | 添加 | そのうえ~までも | |

| 種々の語 | のみ | 限定 強調 | ~だけ 特に~ | |

| 種々の語 | ばかり | 限定 程度 | ~だけ ~くらい | |

| 体言・連体形 | まで | 限定 程度 | ~まで ~くらい | |

| 種々の語 | し・しも | 強意 | (特に訳さない) | |

| 係助詞 文末に特定の言い方をさせる | 種々の語 | ぞ | 強意 | (特に訳さない) |

| 種々の語 | なむ | 強意 | (特に訳さない) | |

| 種々の語 | や | 疑問 反語 | ~(だろう)か いや~ない | |

| 種々の語 | (やは) 助詞「や」+助詞「は」 | 反語 | ~か・いや~ない | |

| 種々の語 | か | 疑問 反語 | ~か | |

| 種々の語 | (かは) 助詞「か」+助詞「は」 | 詠嘆を伴う疑問 反語 | ~か ~か・いや~ない | |

| 種々の語 | こそ | 強意 | 特に・~こそ | |

| 体言・連体形・助詞 | は | 主題・題目の提示 他と区別して取り立てる 強調 順接の仮定条件 | ~は・~については ~は ~は ~ならば | |

| 種々の語 | も | 類例 並列 列挙 強意 | ~も・~もまた ~も~も ~も ~なあ | |

| 終助詞 禁止・願望・詠嘆・強意などの意味を添える | 体言・文末 | な(詠嘆) | 詠嘆 念押し | ~だなぁ ~な・~だな・~だね |

| 終止形・ラ変の連体形 | な(禁止) | 禁止 | ~(する)な | |

| 連用形・カ変・サ変の未然形 | そ | 禁止 | ~(する)な | |

| 未然形 | ばや | 自分の希望 | ~(し)たい | |

| 未然形 | なむ(なも) | 他者への願望 | ~(し)てほしい | |

| 連用形 | てしが | 自分の希望 | ~(し)たい | |

| 連用形 | てしがな | 自分の希望 | ~(し)たい | |

| 連用形 | にしが | 自分の希望 | ~(し)たい | |

| 連用形 | にしがな | 自分の希望 | ~(し)たい | |

| 体言・形容詞の連体形 | がな | 他者への願望 | ~(が)あればいい・~(が)ほしい | |

| 体言・形容詞の連体形 | もがな | 状態への願望 | ~(が)あればいい | |

| 体言・連体形 | か(かも・かな・かは) | 詠嘆 | ~だなぁ | |

| 文末 | かし | 念押し | ~(だ)よ | |

| 文末 | が | 感動 考えを述べ、相手の返事を促す 相手をののしる | ~なあ ~が、どうか ~ぞ | |

| 文末 | や(やも・やは) | 詠嘆 呼びかけ 列挙 軽い感動で語調を整える | ~だなあ・~よ ~よ・~や ~と~(と)・~や~(や) (特に訳さない) | |

| 文末 | ぞ | 念押し 疑問 | ~(だ)ね ~か | |

| 種々の語 | よ | 感動・詠嘆 呼びかけ 取り立て | ~なあ・~よ ~よ ~だぞ・~だよ | |

| 四段・ナ変・ラ変動詞の命令形 | よ | 念押し | ~よ | |

| 体言・連体形・助詞「ぞ」「や」 | は | 詠嘆 | ~だなぁ | |

| 種々の語・文末 | も | 詠嘆 | ~なあ・~ね・~ことよ | |

| 文末 | を | 感動・詠嘆 | ~なあ・~なのになあ・~よ | |

| 連体形 | ものを | 感動 | ~のになあ・~のだがなあ | |

| 種々の語・文末 | ゑ | 嘆息のまじった詠嘆 | ~よ・~な | |

| 終止した文 | ろ | 感動 | ~よ | |

| 未然形 | ね | 他に対する願望 | ~てほしい・~てくれ | |

| 連用形 | こそ | 他に対する願望 | ~てほしい・~てくれ | |

| 体言・形容詞・助動詞の連用形・副詞・助詞 | もが | 願望 | ~があったらなあ・~があればなあ | |

| 間投助詞 語調を整える | 種々の語 | や | 詠嘆 呼びかけ 列挙 | ~だなぁ ~よ・~や ~や~や |

| 種々の語 | を | 強調 詠嘆 | ~ね・~よ ~なぁ・~なのになぁ | |

| 体言 | を | 原因・理由 | ~が~なので | |

| 種々の語 | よ | 感動・詠嘆 呼びかけ 取り立て | ~だなぁ・~よ ~よ ~だぞ・~だよ | |

| 四段・ナ変・ラ変動詞の命令形 | よ | 念押し | ~よ | |

| 接続助詞 接続を示す | 未然形 | ば | 順接の仮定条件 | ~ならば・~たら |

| 已然形 | ば | 原因 偶然 恒時 | ~ので・~から ~と・~たところ ~と・~といっても | |

| 終止形・形容詞の連用形 | とも | 逆接の仮定条件 | ~ても・~としても | |

| 已然形 | ど | 逆接の仮定条件 逆接の恒時条件 | ~けれども・~が ~ても・~ても必ず | |

| 已然形 | ども | 逆接の仮定条件 逆接の恒時条件 | ~けれども・~が ~ても・~ても必ず | |

| 連体形 | が | 単純な接続 逆接の確定条件 | ~が ~が・~けれども | |

| 連体形 | に | 単純な接続 逆接の確定条件 順接の確定条件 | ~と・~ところ ~のに・~が ~ので・~から・~がために | |

| 連体形 | を | 単純な接続 逆接の確定条件 順接の確定条件 | ~ところ ~のに・~が ~ので・~から | |

| 連用形 | て | 単純な接続 逆接の確定条件 順接の確定条件 | ~て・~で ~のに・~ても ~ので・~から | |

| 連用形 | して | 単純な接続 逆接の確定条件 順接の確定条件 | ~て・~で ~のに・~ても ~ので・~から | |

| 未然形 | で | 打消し | ~ないで・~ずに | |

| 連用形 | つつ | 反復 継続 複数動作の並行 動作の並行 逆接 単純な接続 動作の継続を詠嘆的に表す | 何度も~ては ~し続けて・(ずっと)~していて ~しながら・~する一方で みんなが~ながら・それぞれが~して ~ながらも・~にもかかわらず ~て しきりに~していることよ | |

| 体言・連用形・形容詞 | ながら | 状態の継続 二つの動作の並行 逆接 本質に基づくことを示す | ~のまま・~のままで・そっくりそのまま ~ながら・~つつ ~けれども・~のに ~そのままに・~としてまさに | |

| 連体形 | ものの | 逆接の確定条件 | ~けれども・~とはいうものの | |

| 連体形 | ものを | 逆接の確定条件 順接の確定条件 | ~のに・~けれども ~ので・~だから | |

| 連体形 | ものから | 逆接の確定条件 順接の確定条件 | ~のに・~けれども ~ので・~だから | |

| 連体形 | ものゆゑ | 逆接の確定条件 順接の確定条件 | ~のに・~けれども ~ので・~だから | |

| 終止形・完了助動詞「ぬ」の終止形 | がに | 程度・状態 | ~そうに・~ほどに | |

| 連体形 | がに | 目的・理由 | ~だろうから・~ばかりに・~ように | |

| 連体形 | がね | 理由 目的 | ~だろうから ~ために・~ように | |

| 連体形 | も | 逆接の確定条件 逆接の仮定条件 | ~のに・~けれども ~ても・~としても | |

| 連体形 | からに | 原因・理由 即時 逆接の仮定条件 | ~ために・ばかりに ~と同時に・~とすぐに ~だからといって・たとえ~だとしても | |

| 連体助詞 後の語の内容を限定する | 体言・連体形 | が | 所有 所属 類似 親愛・軽侮 | ~の ~の ~のような ~の |

| 体言 | の | 所属 所在 時 作者・行為者 材料 名称・資格 様子・状態 | ~の・~に属する・~のうちの ~の・~にある ~の ~の・~の作った・~のした ~の ~の・~という 下に「ごとし」「やうなり」「まにまに」「からに」「ゆゑに」などを伴う | |

| 体言・形容詞の語幹 | つ | 所属・位置 | ~の・~にある | |

| 体言 | な | 連体修飾語を作る | ~の |

助詞の活用表一覧(古文/PDF)

その他の活用表

その他の活用表はこちらからどうぞ

動詞・形容詞の活用表一覧 >>>

助動詞の活用表一覧 >>>

助詞の活用表一覧 >>>

ひとこと

俳句・短歌を作るうえで活用表の理解は必須です

活用表が分かるから、正しい文語・文法で作品が作れます

活用表の見方が分からない方は、早めに見方を覚えることをお勧めします

文語文法の関連記事

- 助動詞の活用表一覧(古文)

- 助詞の活用表一覧(古文)

- 動詞・形容詞の活用表一覧(古文・現代文)

- 俳句に多い、文法の間違い「寂しけり」

- 俳句に多い、文法の間違い「涼しかり」

- 俳句の間違いに多い「現れる」

- 「連体形止め」を使う6つの効果

- 俳句で正しく旧仮名を使う方法

- 俳句で使われる「音便」をマスターしよう

- 「新仮名遣い・旧仮名遣い」「新字体・旧字体」の違い

- 「旧字・旧字体・旧仮名・旧仮名遣い・歴史的仮名遣い」など、同じ言葉を整理してみた!

- 俳句で使われる「寝もやらず」とは?

- 徹底解説!!「やうなり」の意味・接続・活用

- 「わいうえを」「やいゆえよ」の旧仮名を徹底解説!

- 俳句での「名詞・形容詞・形容動詞・副詞」の使い分け

- 俳句の「拗音・促音・長音」について

俳句作りにお勧めの本

俳句作りで文法の基礎を勉強するのに、おすすめの本です

基礎をしっかりと学べるので、間違った言葉の使い方がなくなりますし

表現したい言葉を、古語に直して使えるようになります

200の俳句大会に入選した著者が調べた、俳句作りに一番良い電子辞書!

俳句作りに必須のコンテンツが入っているのかという視点で、電子書籍を比較してランク付けしました。

この記事を見れば、どの電子辞書を買えばよいのかが分かります。

迷ったらこれ

迷ったら「カシオ XD-SX21000」を買えば間違いありません。

私は用途に合わせて3台の電子辞書を使い分けていて、この電子辞書も持っていますが、俳句を作る(鑑賞する)視点で最もおすすめの電子辞書は何かと聞かれたら、「カシオ XD-SX21000」をお勧めします。

歳時記に強いランキング

俳句作りで最も重要な「歳時記」が入っているかを調べました。

歳時記の数が最も多いのは「XD-SX21000」「XD-SX6510」でした。

歳時記の中で、特に重要な「角川俳句大歳時記」が入っているのも「XD-SX21000」「XD-SX6510」でした。

「角川の俳句大歳時記」は、季語の収録数・例句ともに圧倒的に多く、俳句を作るうえで最も重要な歳時記になります。

ただ、ほかの「現代俳句歳時記」「合本 俳句歳時記」「ホトトギス俳句季題便覧」も重要です。それぞれの歳時記には「角川の俳句大歳時記」で漏れた季語が掲載されていますし、独自の例句を掲載しているからです。

| 角川俳句 大歳時記 | 現代俳句 歳時記 | 合本俳句 歳時記 | ホトトギス俳句 季題便覧 | ||

| 1位 | カシオ XD-SX21000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 1位 | カシオ XD-SX6510 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 3位 | カシオ XD-SG5000 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 4位 | カシオ XD-C400 | 〇 | 〇 | ||

| 5位 | シャープ PW-A2 | 〇 |

電子辞書は横断検索ができるため、歳時記が多く入っているほど、多くの季語を検索することができるメリットがあります。

俳句を初めて1~2年目では「角川の俳句大歳時記」は難しくて、「これ、必要なの?」と思うかもしれませんが(私も思いました)、3年目には内容も理解できるようになり、「入っていて良かった」と思うようになります。

古語辞典に強いランキング

俳句を作るうえで重要な「古語辞典」が入っているかを確認しました。

古語辞典は重要で、「カシオ XD-SX21000」「カシオ XD-SX4920」には4冊が収録されていました。

| 旺文社古語辞典 | 旺文社全訳古語辞典 | 新全訳古語辞典 | 三省堂全訳読解古語辞典 | ||

| 1位 | カシオ XD-SX21000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 1位 | カシオ XD-SX4920 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 3位 | カシオ XD-SX4910 | 〇 | 〇 | ||

| 4位 | カシオ XD-SX6510 | 〇 | |||

| 4位 | シャープ PW-A2 | 〇 |

俳句は文語(昔の言葉)を使って作られることが多いため、文語の使い方が正しくできているのかを確認するうえで、必ず「古語辞典」は必要になります。

「私は文語では作らないから必要ない」と言っても、他の多くの人が文語で俳句を作っているため、それらの作品を鑑賞する際に、古語辞典は絶対にあった方がいいです。

類語辞典に強いランキング

俳句作りに重要な「類語辞典」を比較。

類語辞典に強いのは「カシオ XD-SX21000」でした。

この電子辞書だけが3冊入っていて、ほかの電子辞書は1冊です。

| 日本語大シソーラス 類語検索大辞典 | 角川類語新辞典 | 使い方の分かる類語例解辞典 | ||

| 1位 | カシオ XD-SX21000 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 2位 | カシオ XD-SX6510 | 〇 | ||

| 2位 | カシオ XD-SX4920 | 〇 | ||

| 2位 | カシオ XD-SX4910 | 〇 | ||

| 2位 | シャープ PW-A2 | 〇 |

俳句を作るときに、「他の表現方法はないのかな」「もっと違う、良い言葉はないのかな」と思うことが良くあります。

そのとき、「類語辞典」がを調べると、関連の言葉・似た意味の言葉を探すことができるので、表現の幅が広がります。

最低でも一冊は入っていたほうが良い辞書です。

反対語辞典に強いランキング

「反対語便覧」も俳句作りに役立ちます。

どの電子辞書も1冊ずつ入っているので、同一1位になります

| 三省堂 反対語便覧 | ||

| 1位 | カシオ XD-SX21000 | 〇 |

| 1位 | カシオ XD-SX6510 | 〇 |

| 1位 | カシオ XD-SX4920 | 〇 |

| 1位 | カシオ XD-SX4910 | 〇 |

| 1位 | シャープ PW-A2 | 〇 |

「反対語便覧」は、これまで説明した辞典の中では使用頻度は低いものの、俳句表現を高めるうえでは必要な辞書です。

俳句では、反対語を使って表現を引き立てる方法が使われることがあるからです。

地味ですが、重宝できる辞典です。

コロケーション辞典に強いランキング

「コロケーション辞典」を比較しましたが、このコンテンツが入っているのは「カシオ XD-SX21000」だけでした。

| 日本語コロケーション辞典 | ||

| 1位 | カシオ XD-SX21000 | 〇 |

コロケーション辞書というのは聞いたことのない人もいるかもしれませんが、ある言葉の後に続く言葉を探せる辞書です。

「愛想」であれば

「愛想が → いい」

「愛想が → 尽きる」

というように、その後に続く言葉が見つかります。

俳句で、「愛想」を使いたいけれど、「その後に続く言葉がいつも同じものを使ってしまう」「他の言葉はないの?」と思う時に役立ちます。

この辞典も、俳句を作るうえで、地味に役立ちます。縁の下の力持ちのような辞典です。

総合ランキング第1位

俳句作りに重要なコンテンツという視点から、カシオ・シャープの電子辞書を比較をしてきましたが

様々な観点で見ても、総合ランキング1位は「カシオ XD-SX21000」です。

順位表です

| 歳時記 | 国語辞典 | 古語辞典 | 類語辞典 | 反対語辞典 | コロケーション | |

| カシオ XD-SX21000 | 1位 | 1位 | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 |

| カシオ XD-SX6510 | 1位 | 4位 | 4位 | 2位 | 1位 | |

| カシオ XD-SX4920 | 2位 | 1位 | 2位 | 1位 | ||

| カシオ XD-SX4910 | 1位 | 2位 | 1位 | |||

| シャープ PW-A2 | 5位 | 5位 | 4位 | 2位 | 1位 | |

| カシオ XD-C400 | 4位 | |||||

| シャープ XD-SG5000 | 3位 |

この結果を見ても、俳句作りで買うべき電子辞書は「カシオ XD-SX21000」といえます。

必ず俳句作りに役立つ道具になるので、買っておいて損はありません。

購入はこちらからできます。

季語の意味を調べてみても、見つからないときがあります

例えば「暮れかぬる」の「かぬる」ってなんだろう?と思い、辞書で「かぬる」を調べても、見つからないことがあります

「かぬる」は「兼ぬる」とも書きます

「兼ぬる」は連体形で、「兼ぬ」が終止形(つまり辞書に掲載されます基本形)になります

つまり、古語辞典で調べるときは「兼ぬ」で引かなければ見つかりません

普通、辞書に掲載されている動詞は終止形で書かれていますが

歳時記に掲載されている動詞の季語には、連体形で書かれているものが多くあります

今回の「かぬる」も連体形で書かれているため

辞書を引いても見つからないことがあります

このような例は「~かぬる」以外にも、「~ながるる」「~かるる」など色々あります

これらに共通するのは、語尾が「る」であること

語尾が「る」で、辞書を引いても見つからない場合は、一度「る」を消した言葉で引いてみるといいでしょう

「かぬる」であれば「かぬ」で引く

「ながるる」であれば「ながる」

「かるる」であれば「かる」

というように

そうすると見つかることが結構あります

季語に不安のある人は「四季を語る季語」がお勧めです。この本は動詞季語の全てが終止形で統一されているので、誤用することはありません。口語と文語もわかるように表示されています

アマゾンプライム会員は、「春版」が無料で読めます(期間限定)

Kindle Unlimited会員は、「春夏秋冬+新年」の全てが無料で読めます

歳時記を買うのなら、こちらの方が安いでしょう

1)

角川学芸出版.(2006).角川俳句大歳時記.角川書店.

2)

日外アソシエーツ.(2015).俳句季語よみかた辞典.日外アソシエーツ.

3)

汀子稲畑.(1999).ホトトギス俳句季題便覧.三省堂.

俳句では

「~初む(そむ)」「~始む(はじむ)」という表現がよく使われます

中には、「~初む」と書くところを「~始む」と書いている俳句を見かけます

その逆もあります

使い方を間違えないように、確認をしましょう

「初む」は、動詞の連用形に付いて「聞き初む」などの形をつくります

「始む」は、そのような形はとりません

ただ、「始む」の口語形である「始める」は、動詞の連用形に付いて「聞き始める」などの形をつくります

このような違いがあるので、必ず覚えておきましょう

例文は次のようになります

「初む」は、「聞き初む」「咲き初む」「言ひ初む」

「始む」は、「作業を始む」「店を始む」「勉強を始む」

俳句で間違いがみられるのは、五・七・五に無理に合わせようとするからだと思います

〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 聞き初む(ききそむ)

このような句の場合、本来ならば「聞き初む(ききそむ)」ですが

上五が4音になってしまうため「聞き始む(はじむ)」としてしまうのです

先にも書きましたが

文語形の「始む」は、連用形に付きません

「始む」の口語形である「始める」は、連用形に付きます

表にすると、次の通りです

|

文語形 |

初む(そむ) |

動詞の連用形につく |

|

始む(はじむ) |

動詞の連用形につかない |

|

|

口語形 |

初めむ(そめる) |

動詞の連用形につく |

|

始める(はじめる) |

動詞の連用形につく |

間違えて使わないように注意しましょう

「同じ読みで違う意味のことば」を確認できる本

漢字を使うときにふと迷うときがあります

そういうときに、ぱっと正しい言葉を調べることができます

例文も載っているため、間違わずに言葉を選ぶことができます

俳句の575について記事にしています

575の読み方

音数の数え方

小文字などの数え方

575のリズムの重要性など

575が深く理解できるように書いています

575は俳句の基礎の基礎の基礎で、もっとも重要なところです

575を理解することで、これからの俳句作りに、かならず役立つはずです

575の読み方は「ごしちご」

俳句の基本の形575は、「ごしちご」と読みます

「ごななご」ではないので注意しましょう

575の数え方は読んだときの音の数

575の数え方は、声に出して読んだときの音の数をかぞえます

書いた文字の数ではないので注意してください

例えば、つぎの芭蕉の俳句

「古池や 蛙飛びこむ 水の音」 を書いた文字の数でかぞえると、「3 5 3」になりますが

「ふるいけや かわずとびこむ みずのおと」と声に出して読むと、「5 7 5」になっていますね

俳句では、声に出して読んだときの音の数をかぞえます

音の数でかぞえることから、「5」の部分を5音(ごおん)、「7」の部分を7音(しちおん)とも言います

ふるいけや(5音) かわずとびこむ(7音) みずのおと(5音)

俳句を作って、仲間同士で作品を見せ合うようになると

「あれ?ここが6音になってるよ」「ここが4音になってるよ」などと話す機会が増えると思います

俳句の575は、声に出して読んだときの音の数をかぞる

と説明をしましたが、小文字や音を伸ばすときはどうするの?という疑問があると思いますので、次の「575の数え方のルール」で説明をします

575の小文字などの数え方

俳句の「575」の数え方は

「ふるいけや かわずとびこむ みずのおと」と声に出して読んで、「5 7 5」を数えるといいました

ここで一つのルールを紹介します

小文字や音を伸ばすときの数の数え方です

1音として数えるものと、数えないものがあるので、下に書きます

1音として数えるもの

- 「あいうえお」などの大文字

- 「カート」の伸ばす文字(ー)

- 「カット」の小文字(っ)

1音として数えないもの

- 「きゃ、きゅ、きょ」の小文字(ゃ、ゅ、ょ)

- 「ふぁ、ふぃ、ふぅ、ふぇ、ふぉ」の小文字(ぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ)

伸ばす文字「-」と、小文字は「っ」だけを1音で数える

そのように覚えておけば、数え方を間違えることはないでしょう

念のために、単語を使って数えてみましょう

「ショートステイ」という単語でしたら、次の赤色の部分を1音で数えます

「ショートステイ」

音数は6音ということです

「チューリップ」であれば、5音となります

575のリズムで作るうえでは重要なので覚えておきましょう

俳句、短歌、川柳のそれぞれの音数のかぞえ方

俳句、短歌、川柳のそれぞれの音数のかぞえ方についてです

短歌は「57577」の、合計31音

俳句は「575」の、合計17音

川柳は「575」の、合計17音となっています

俳句と川柳は同じ「575」です

そうなると575の作品を見たときに、これは俳句なの?川柳なの?と思ってしまいます

俳句と川柳の大きな違いは、俳句が自然を詠むことが多い一方で、川柳は社会風刺やユーモアを詠みます

「サラリーマン川柳」を見ると分かると思いますが、家庭や仕事の出来事を575で面白く表現しています、そのような作品が川柳です

ほかにも、俳句と川柳には違いがあります。表にして比較しているので参考にしてください

俳句と川柳の比較表

俳句と川柳の違い

| 俳句 | 川柳 | |

| 題材 | 自然、季節、風景 | 日常生活、人間関係、社会現象 |

| 言葉遣い | 文語調 | 口語調 |

| 切れ字 | 重要 | あまり使わない |

| 季語 | 必須 | 必須ではない |

| 詠み方 | 情景描写、余韻 | 具体的描写、ユーモア、風刺 |

なぜ俳句は575なの?

昔から日本では5音、7音の組み合わせで詩が作られていました

その中で57577という形で作ることにしたのが短歌です

このころ連歌と呼ばれる歌をつなげる遊びもありました

Aさんが575を詠み、Bさんが77を詠み、Cさんが575を詠むという遊びです

この一番最初の575だけで芸術性の高い作品を作ろうとしたのが芭蕉で、これが俳句の始まりとされます

575の俳句と、575じゃない俳句

俳句は575とは言いますが、実際には575じゃない俳句もあります

575を崩しながら、合計の音数は17音(5音+7音+5音)にしているものや

575でもなく、合計の音数が17音でないものもあります

それぞれの違いを見ます

575の俳句

雪とけて 村一ぱいの 子どもかな (ゆきとけて むらいっぱいの こどもかな)

名月を 取ってくれろと 泣く子かな (めいげつを とってくれろと なくこかな)

575の各部分の最後に助詞を置くことで、575のリズムがついています

多くの俳句がこの形で作られています

次の俳句は、775のリズムで作られた俳句です

775の俳句

大の字に寝て 涼しさよ 淋しさよ (だいのじにねて すずしさよ さびしさよ)

最初を7音にした俳句です

このように音数をずらした俳句もよく見かけます

「大の字に 寝て涼しさよ 淋しさよ」というように、575のリズムで読めなくもないので、それほど違和感はありません

575ではない俳句

どうしようもない私が 歩いている (どうしようもないわたしが あるいている)

12音+6音で作られています

このように、俳句は575とは言われていますが、若干リズムをかえたものや、575自体を大きく崩したものなどいろいろあります

俳句を始めたばかりの時は、575を意識して作ったほうが良いと思います

なぜ575を意識して作ったほうが良いのか、についても説明します

575のリズムの重要性

「575」のリズムで作られた俳句と

「575」のリズムではない俳句を比べてみました

「575」のリズムはとても重要で、俳句を始めたばかりの人でもリズムを守って俳句を作ることが、より良い俳句を作ることにつながります

さっそくですが、次の一文は俳句だと思うでしょうか

「青ブドウが早朝に光っている」

おそらく、ほとんどの人が俳句だとは思いません

では、次の一文はどうでしょうか

「陽の射して光かがやく青ブドウ」

何となく、俳句の感じを受けます

両方、同じ17音で作られていますし、同じ内容の文章ですが、後者の方が俳句らしさがあります

同じ17音であるにも関わらず違いを生むのは、後者は「575」によって生まれるリズムが、俳句らしさを感じさせる大きな要素になっているからです

先ほども、575のリズムで作られた俳句と、575のリズムではない俳句を見比べましたが、もう一度見比べてみましょう

はじめの2句は575のリズムの俳句です、後の2句は575のリズムを崩した俳句です

↓「575」のリズムの俳句

ゆさゆさと大枝ゆるる桜かな

うつばりに紐垂れてをりさくらの夜

↓「575」のリズムを崩した俳句

さくら咲きあふれて海へ雄物川

さまざまのことおもひ出す桜かな

前の2句と、後の2句とでは、どちらが俳句らしいでしょうか

おそらく、ほとんどの人が前の2句を俳句らしいと感じたはずです

やはり「575」のリズムに、わたしたちは俳句らしさを感じるのです

「575」のリズムで詠むだけで、俳句らしくなる

この事実はとても重要で

俳句を始めたばかりの人で、どのように詠んでよいのか見当のつかない人でも

「575」さえ守れば、その作品は一気に俳句らしくなります

「575」のリズムが、何でもない一文を俳句に変えてくれます

「575」のリズムを守って俳句を作ることは、初心者の俳句作りを助けてくれるとも言い変えられます

ですから、はじめのうちは、どんなことをしても「575」のリズムを守って俳句を作ることをお勧めします

大抵、無理だと思われる状況でも、必死に考えれば99%は「575」でまとめることができます

注意をしたいのが、俳句作りに慣れてきた2~3年目ころです

「新しいことに挑戦したい」という衝動にかられ、「575」のリズムを崩した俳句を作りたくなるときが必ずきます

そのときに、「575」ではないリズムで俳句を作ってしまう人がいますが、やめたほうが良いでしょう

最初に見た一文

「青葡萄が早朝に光っている」

「575」のリズムではない俳句

「さくら咲きあふれて海へ雄物川」

「さまざまのことおもひ出す桜かな」

これらに俳句らしさは、あまり感じなかったはずです

575が崩れるだけで、俳句らしさは一気に減ってしまうことを、理解しておきましょう

最後に

俳句の575について記事を書いてきました

これで本記事は終了になります

多くの人が、最初は575の音数で作ることに苦労しますが、半年ていど俳句を続ければ慣れますので、継続して俳句作りに挑んでみてください

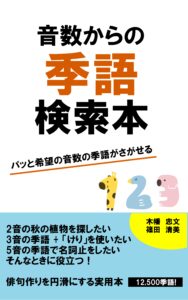

「音数を数えるのが大変」という人には、次の本がおすすめです

俳句作りをしてると、「5音の季語を入れればピッタリ575になる」と思っても、複数の季語から5音を選ぶのは、時間がかかります

下の季語を見ても、ぱっと5音のものは探せませんよね

「川柳、京菜、桑籠、蛙合戦、雁帰る、草餅」

この本は、3音の季語、4音の季語、5音の季語、というように音数ごとに季語がまとめられているので、簡単に希望の音数の季語が見つかり、俳句作りがスムーズに進みます